Next Urban Lab

「もっと横浜」プロジェクト

ユニットの活動内容(進捗状況報告を含む)

本プロジェクトは、国際都市・横浜において横浜国立大学と横浜(総体)との連携共創を目指すプロジェクトであり、近年はとくに「ビジターの都市」としての活性化の視点と、多文化共生・社会的包摂に重点を置いて活動を展開している。2011年の発足イベントでは、林文子横浜市長からの「もっと横浜」宣言参加表明書をいただき、その後、山下公園での6度の社会調査をはじめ、講演会(橋爪紳也氏[二回実施]、今福龍太氏、木下直之氏、鈴木伸哉横浜市副市長[当時]、オットー・ビーバ氏、高山明氏、中村和恵氏)、横浜観光コンベンション・ビューローとの連携講義、山手・西洋館での授業、市内各所でのスタディツアー実施などの活動を展開してきた。発足以来6年度で活動に参加した学生・院生の延べ人数は1400名を越える。

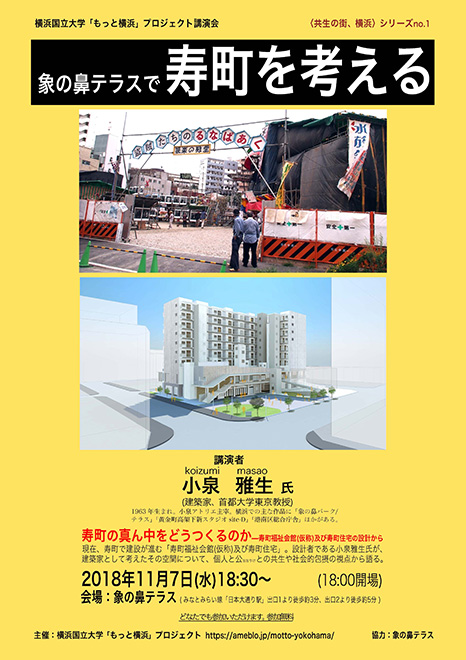

2018年度は、10月4日にビジター誘致・IR誘致の設問を含めた社会調査「横浜の今と未来を見つめる」を、山下公園において実施し、11月7日には「共生の街、横浜」講演シリーズの第1回目として、小泉雅生氏による講演会「寿町の真ん中をどうつくるのか——寿町福祉会館(仮称)及び寿町住宅の設計から」を、象の鼻テラスにおいて開催した。また、都市科学部都市社会共生学科の学生たちとともに、寿日雇労働者組合・近藤昇氏のお話を伺ったり、外国につながる女性の支援をおこなうNPO法人女性の家サーラー理事・新倉久乃氏のレクチャーを受けたり、NPO法人在日外国人教育生活相談センター・信愛塾への訪問を実施したりするなど、今後の横浜における多文化共生や社会的包摂を考えるための基礎となる活動を展開した。これを来年度以降へと継続発展させる計画である。

なお、年度末の3月には、これら活動成果を『「もっと横浜」プロジェクト成果報告書2018-2019』としてまとめ、公刊の予定である。

何が「NEXT」か

「都市は誰のものか」という問いは、古くて新しいものだが、とくに近年は人口減社会という大前提のなか、観光インバウンド、IR誘致、MICE誘致、外国人ワーカーや移民の流入、多文化共生・社会的包摂といった一連の視点から、「ビジターの都市」「ビジターの都市としての活性化また問題解決」という社会的要請が、未来への大きな課題として焦点化している。当プロジェクトは、現況においても歴史的な成立経緯からしてもその要請が最も焦点化した代表的都市である横浜において、未来的課題に取り組むものであり、それがプロジェクトの「NEXT」である。

メンバー

活動代表者:川添 裕分担者等:江原由美子

大須賀史和

小宮 正安

学外連携先

2018年度連携協力先:小泉雅生氏(建築家、首都大学東京教授)

近藤昇氏(寿日雇労働者組合)

新倉久乃氏(NPO法人女性の家サーラー理事)

NPO法人在日外国人教育生活相談センター・信愛塾

象の鼻テラス

その他

当プロジェクトでは毎年度末に成果報告書冊子を刊行しており、それが成果公表と社会的な情報共有の重要な手段となっている。2019年3月末には、『「もっと横浜」プロジェクト成果報告書2018-2019』を公刊の予定である。もっと横浜プロジェクト運営事務局のブログ

https://ameblo.jp/motto-yokohama/

※基本的にイベント告知の目的に使用

(担当:地域連携推進機構)

地域連携推進機構

「ネクスト・アーバン・ラボ」ユニット 一覧