Next Urban Lab

科学技術コミュニケーションユニット

横浜カーフリーデー2018&モビリティウィークの様子

横浜カーフリーデー2018&モビリティウィークの様子ユニットの活動内容(進捗状況報告を含む)

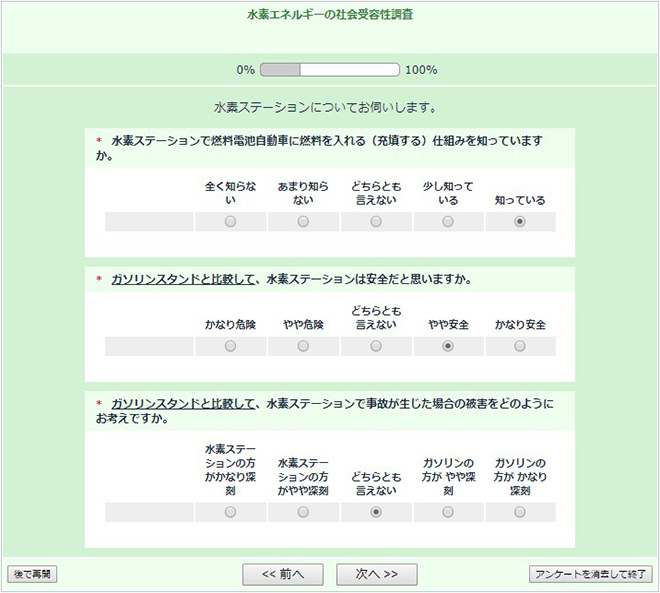

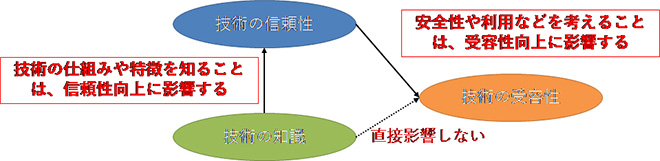

本ユニットは、学内の研究成果を用いたアウトリーチ活動を通して、未知性の大きい先端科学技術を受容する市民の意識構造を明らかにすることを目的としている。本ユニットはこれまでに、水素エネルギー技術を対象とした調査と分析を行って来た。今年度は2018年9月に開催した横浜カーフリーデー2018&モビリティウィークにおいて、“新しい技術を体験し将来の社会を考える”をコンセプトに、地域の市民に水素エネルギー技術を実際に体験してもらい調査を行った(図1)。

(図1)

(図2)

何が「NEXT」か

科学技術の発展においては特定分野の最適化は必要である。しかし、社会全体の課題解決を試みた場合、特定の分野の最適化が社会全体の最適化につながるとは限らない。こうした背景の下、本学のリスク共生社会創造センターでは、先端科学技術の円滑な社会実装に向けて、ステークホルダー(行政、事業者、市民など)が、科学技術に関する意思決定の際に留意するべき点を取りまとめた「先端科学技術のリスクアセスメントガイドライン」を作成している。先端科学技術の意思決定場において、技術を利用する市民は重要なステークホルダーにも関わらず、行政や事業者を中心として技術の社会実装が進められる傾向にある。これは、技術が新しければ新しいほど関連する情報は限られており、市民が情報に対して興味を持つ機会や、実際の科学技術に触れる機会が少ないことに起因する。本ユニットではこの点に着目し、水素エネルギーを題材として、本学の特色である社会総合リスクの視点から環境・エネルギー科学と安全工学分野の研究成果を用いることで、市民が新しい技術に触れる機会を提供してきた。また、大学から情報を発信するのみならず、市民の実際の意見や考え方を聴くことで、科学技術を取り巻く社会全体の問題を俯瞰的な視点から捉え、次世代地域社会の創造に取り組んでいる。メンバー

活動代表者:澁谷 忠弘分担者等:稗貫 峻一(横浜国立大学・リスク共生社会創造センター)

中山 穣(東京大学・安全化学本部)

平山世志衣(横浜LCA環境教育研究会)

一石 浩司(よこはま水素エネルギー協議会)

学外連携先

横浜LCA環境教育研究会よこはま水素エネルギー協議会

(担当:地域連携推進機構)

地域連携推進機構

「ネクスト・アーバン・ラボ」ユニット 一覧