常盤台まちづくり応援団

活動の目的と内容

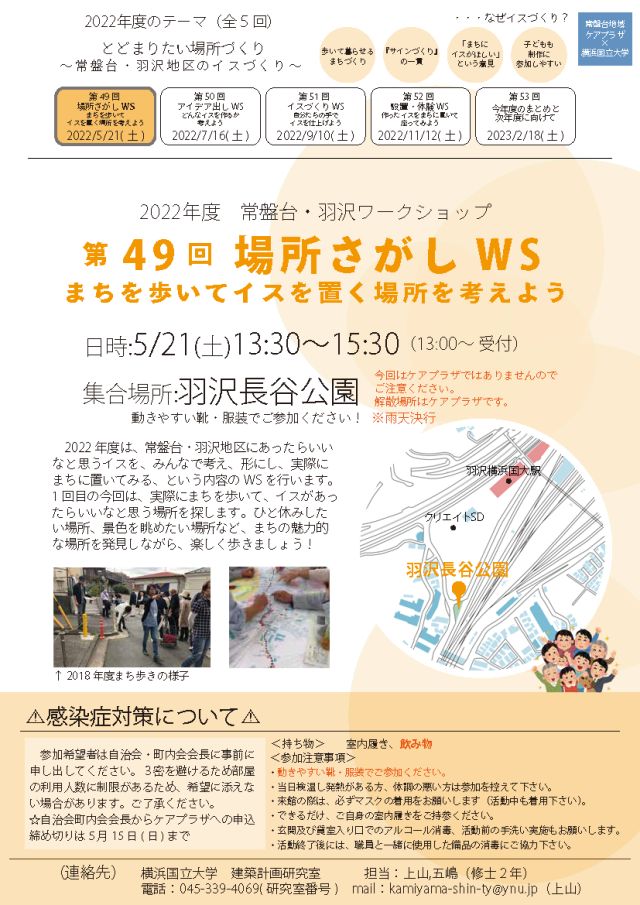

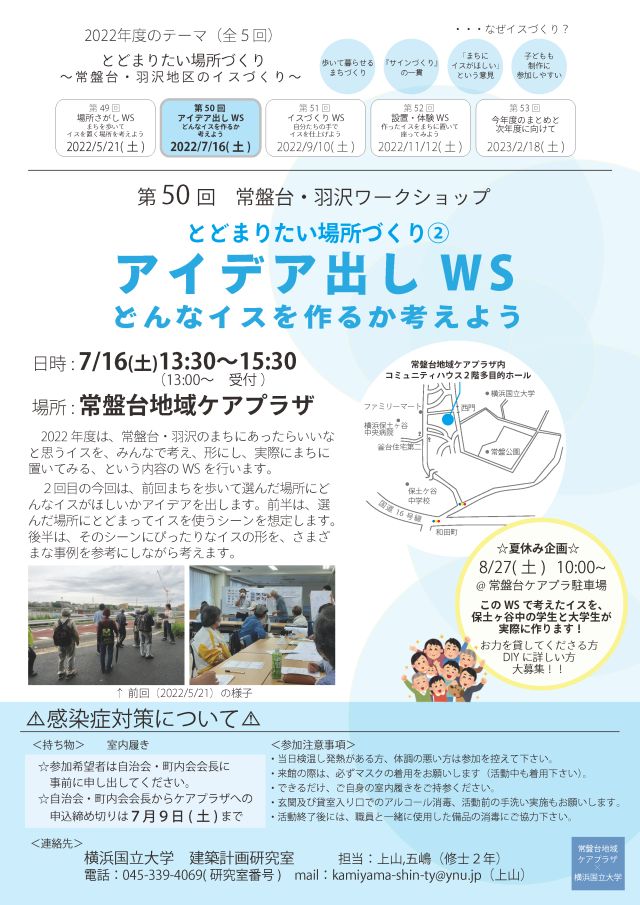

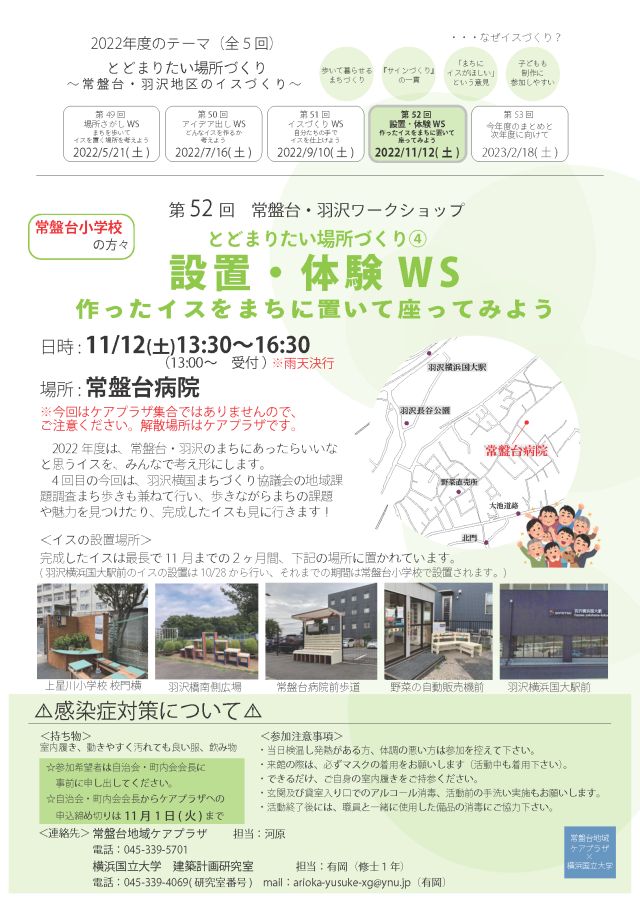

横浜国大西門前に2009年に建設された横浜市常盤台地域ケアプラザ・コミュニティハウスの建築と運営の計画・企画について、2008年に建築計画研究室が「常盤台まちづくり応援団」を名乗り、自主的に地域の住民に呼びかけて「常盤台地域ケアプラザを契機とした老後も住み続けられるまちづくりワークショップ」(地元では通称「国大ワークショップ」として定着)を開始した。毎年4~6回ペースで継続的にこれまでに計53回(本年2月)実施してきており、住民と一緒に高齢化に関する地域課題を学び自ら調査し考えるためのプラットフォームとして活動している。

ケアプラザ建設の計画から始まり、諸室や外部空間の有効な使いこなし方、バリアフリーや防災のまちづくり、地域や大学キャンパスの点検、地域支え合いマップづくり、介護施設の地域化、助け合い人材バンク、空き家空き部屋の活用など、これまでに住民の意見の抽出と対応方法を住民自ら考え実行するためのワークショップやイベント、地域調査などをおこなって、地域も羽沢地域を含めて拡大してきた。昨年は羽沢横国駅周辺の地域の散歩道の点検から展開して、一休みできる場所の確定とそこに木製のベンチを実際に制作し、5カ所設置し、評価までおこなった。令和5年度には、多世代交流をはかるために、子どもたちのまちづくりへの参加を募り、地域の各所であそべる場所を作り、遊具を制作することを試みる。一方で、羽沢から常盤台にかけての地域で、このワークショップを契機に構成された住民組織である「羽沢横浜国大まちづくり協議会」と一体となって、まちづくりのための様々な実態調査と課題抽出、提案をおこなってきている。まちのサイン版整備も進めている。

地域課題解決・地域連携にどのように貢献するか

大学と直接接する地域の高齢化の課題はいくつかあるが、これらを地域ケアプラザと住民と共に、解決策を考えて実行するためのワークショップが、地域全体のまちづくり活動につながっている。過去の例では、地域支え合いマップ作り、住民相互の人材バンクと相互協力組織「ありが隊」結成、バリアフリー基本構想の市への住民提案、昨年度は常盤台連合町内会50周年誌の編集などに加わり、様々な実績をあげている。長年にわたり地域の町内会との密接な連携と信頼関係が築けており、今後この地域での学生や大学の活動の中心的プラットフォームとして機能し、地域特有の限定情報(アーカイブ)の資料作成、データベース、マップ化などが蓄積され、身近なまちづくり研究センターとしての活動拠点となり、地域がリビングラボとして展開していくことが大学ならではの貢献と言える。

メンバー

活動代表者:大原 一興 ![]() (都市イノベーション研究院)

(都市イノベーション研究院)

学内分担者:藤岡 泰寛 ![]() (都市イノベーション研究院)

(都市イノベーション研究院)

学外協力者:古城 高之 (常盤台地域ケアプラザ所長)

石川 源七 (常盤台連合町内会長)

(担当:地域連携推進機構)

地域連携推進機構

「ネクスト・アーバン・ラボ」ユニット 一覧